Su mente no dejaba de trabajar desde que su memoria volviera, todo era caótico. Imagen tras imagen, los recuerdos una vez perdido se iban apilando en algún rincón de su mente. La cabeza y el corazón le dolían, no se sentía con fuerzas o ganas de volver al departamento. Necesitaba reagruparse a sí mismo.

Recostado en el césped de un parque, observo el cielo en silencio hasta que se volvió noche. Las estrellas, de algún modo, le recordaron un bello rostro llenos de pecas. Lo cierto es que una vez despertará del colapso que tuviera en la cocina, la primera imagen que vino a su mente fue la de esa chiquilla. Su primer encuentro en aquella colina, cuando sólo era una niña. La misma que se encontrara cuando había decidido escapar del yugo familiar. Una cabaña, una cascada, una nena en problemas. Candy...

Anthony, el único legado de su adorada hermana. El sobrino que no pudo conocer gracias a las decisiones que otros tomaran sobre su vida. Sonrió, y se emocionó, al recordar aquella carta, donde tres buenos muchachos que le pedían auxilio para ayudar a esa, la misma niña. Decidió adoptarla, no sólo como un acto de bondad hacía ella, sino también como una muestra de absoluta rebeldía. Nadie podía oponerse al líder de la familia, y lo sabía. Lloró, en el más absoluto silencio, en la obscuridad del anonimato, la perdida de aquel joven que fuera su familia. Recordó el abrazo, el llanto desconsolado de Candy.

Veló por ella a distancia, mientras cuidaba de sus animales en un zoológico de Londres. Una adolescente rebelde, una que se escapaba por las noches, buscando medicinas para cuidar de… Terry. Él los vio relacionarse, enamorarse. No hacía mucho la vio partir, rumbo a Nueva York para encontrarse con el actor. “Vuelve pronto, Candy” Eso había dicho, pero ella ya se encontraba lejos. No necesito recuperar la memoria si estoy con ella… Dejemos las cosas como están, si hay tanta paz. Pero no existía ese sentimiento en su corazón. Desde aquel accidente, cuando terminara en esa fría y pequeña cama de hospital, apartado, perdido. Cuando apareciera ella. No se alegró con su ruptura, ni con su desdicha, para él siempre fue prioridad el verla feliz. Y ahora ¿Qué hacía? Paciente y enfermera… Eso era lo que me permitía vivir con ella todavía.

Volvió en medio de la madrugada, en silencio. La encontró en medio de los periódicos que creyó había bien guardado. Su rostro bañado en llanto. No puedo marchar, no todavía.

La gran guerra le arrebató otro ser querido. Y con su muerte, menos opciones para partir y no es que lo hubiera querido, pero desde que era consciente de su pasado, como de su sentir, la estancia prolongada se sentía incorrecta. Trató de preparar el momento de confesar, al menos, una verdad. Sabía que en cuanto le admitiera que su memoria había vuelto, él debía marchar. Se contacto con su viejo amigo y guardián para preparar la despedida. Quien diría que este acto aceleraría su partida. La dueña del departamento y sus vecinas le habían visto hablando con un desconocido, creyendo que George era un malandro, un mafioso. Enfurecidas le reclamaron a su protegida. Tuvo que ser, nuevamente, mudo testigo de los acontecimientos. Verla defenderlo, asegurar que marcharía con él, que creía en él… Se volvió por los escalones, ya no tenía más tiempo. Era hora de alejarse.

Ya era tarde, avanzada la noche. Esperaba estuviera en su habitación, pero la encontró sentada, durmiendo sobre la mesa. Sintió su corazón quebrarse por tener que abandonarle, pero no había otra manera. Fue a su pieza, guardo sus cosas en el viejo morral. Y como muchas veces, durante su existencia, la observo desde la lejanía. Tomó papel y lápiz, para escribir su despedida. Dejo la carta en la mesa, la arropo con una manta. Abrió la puerta con cuidado, brindándole una última mirada.

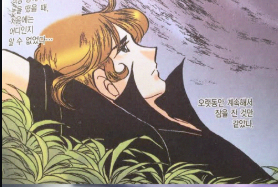

No acepto vehículo alguno, o que George llegara a buscarle. Llevo su morral al hombro y emprendió su caminata. Sentía que se hundía en la fría oscuridad. No había luna que iluminara, ni quería mirar al cielo y sus estrellas. Temía terminar por rendirse y volver a ella. Pero había hecho una promesa, el volvería a enclaustrarse, sería nuevamente William Andrew, se despediría de Albert. ¿Cuántas horas camino? No pudo decir, como tampoco el rumbo que había tomado, pues avanzó ensimismado. Sólo fue consciente, por el canto de las aves, que la mañana había llegado. Alzó la vista y vio el camino, la luz del que se colaba por los árboles, calentaba sus corazón y extremidades. Respiró profundo, llenando sus pulmones de aire. Sonrió, lleno de esperanzas. Había llegado un nuevo día y con él, un incierto mañana.

Recostado en el césped de un parque, observo el cielo en silencio hasta que se volvió noche. Las estrellas, de algún modo, le recordaron un bello rostro llenos de pecas. Lo cierto es que una vez despertará del colapso que tuviera en la cocina, la primera imagen que vino a su mente fue la de esa chiquilla. Su primer encuentro en aquella colina, cuando sólo era una niña. La misma que se encontrara cuando había decidido escapar del yugo familiar. Una cabaña, una cascada, una nena en problemas. Candy...

Anthony, el único legado de su adorada hermana. El sobrino que no pudo conocer gracias a las decisiones que otros tomaran sobre su vida. Sonrió, y se emocionó, al recordar aquella carta, donde tres buenos muchachos que le pedían auxilio para ayudar a esa, la misma niña. Decidió adoptarla, no sólo como un acto de bondad hacía ella, sino también como una muestra de absoluta rebeldía. Nadie podía oponerse al líder de la familia, y lo sabía. Lloró, en el más absoluto silencio, en la obscuridad del anonimato, la perdida de aquel joven que fuera su familia. Recordó el abrazo, el llanto desconsolado de Candy.

Veló por ella a distancia, mientras cuidaba de sus animales en un zoológico de Londres. Una adolescente rebelde, una que se escapaba por las noches, buscando medicinas para cuidar de… Terry. Él los vio relacionarse, enamorarse. No hacía mucho la vio partir, rumbo a Nueva York para encontrarse con el actor. “Vuelve pronto, Candy” Eso había dicho, pero ella ya se encontraba lejos. No necesito recuperar la memoria si estoy con ella… Dejemos las cosas como están, si hay tanta paz. Pero no existía ese sentimiento en su corazón. Desde aquel accidente, cuando terminara en esa fría y pequeña cama de hospital, apartado, perdido. Cuando apareciera ella. No se alegró con su ruptura, ni con su desdicha, para él siempre fue prioridad el verla feliz. Y ahora ¿Qué hacía? Paciente y enfermera… Eso era lo que me permitía vivir con ella todavía.

Volvió en medio de la madrugada, en silencio. La encontró en medio de los periódicos que creyó había bien guardado. Su rostro bañado en llanto. No puedo marchar, no todavía.

La gran guerra le arrebató otro ser querido. Y con su muerte, menos opciones para partir y no es que lo hubiera querido, pero desde que era consciente de su pasado, como de su sentir, la estancia prolongada se sentía incorrecta. Trató de preparar el momento de confesar, al menos, una verdad. Sabía que en cuanto le admitiera que su memoria había vuelto, él debía marchar. Se contacto con su viejo amigo y guardián para preparar la despedida. Quien diría que este acto aceleraría su partida. La dueña del departamento y sus vecinas le habían visto hablando con un desconocido, creyendo que George era un malandro, un mafioso. Enfurecidas le reclamaron a su protegida. Tuvo que ser, nuevamente, mudo testigo de los acontecimientos. Verla defenderlo, asegurar que marcharía con él, que creía en él… Se volvió por los escalones, ya no tenía más tiempo. Era hora de alejarse.

Ya era tarde, avanzada la noche. Esperaba estuviera en su habitación, pero la encontró sentada, durmiendo sobre la mesa. Sintió su corazón quebrarse por tener que abandonarle, pero no había otra manera. Fue a su pieza, guardo sus cosas en el viejo morral. Y como muchas veces, durante su existencia, la observo desde la lejanía. Tomó papel y lápiz, para escribir su despedida. Dejo la carta en la mesa, la arropo con una manta. Abrió la puerta con cuidado, brindándole una última mirada.

No acepto vehículo alguno, o que George llegara a buscarle. Llevo su morral al hombro y emprendió su caminata. Sentía que se hundía en la fría oscuridad. No había luna que iluminara, ni quería mirar al cielo y sus estrellas. Temía terminar por rendirse y volver a ella. Pero había hecho una promesa, el volvería a enclaustrarse, sería nuevamente William Andrew, se despediría de Albert. ¿Cuántas horas camino? No pudo decir, como tampoco el rumbo que había tomado, pues avanzó ensimismado. Sólo fue consciente, por el canto de las aves, que la mañana había llegado. Alzó la vista y vio el camino, la luz del que se colaba por los árboles, calentaba sus corazón y extremidades. Respiró profundo, llenando sus pulmones de aire. Sonrió, lleno de esperanzas. Había llegado un nuevo día y con él, un incierto mañana.

Índice

Índice Portal

Portal Últimas imágenes

Últimas imágenes Buscar

Buscar

:-emm:

:-emm:

Cilenita79

Cilenita79